La música es para el alma lo

que la gimnasia para el cuerpo (Platón).

Entonces, (en el estado de

pura contemplación de la belleza) lo mismo da contemplar la puesta de sol desde

un calabozo que desde un palacio (Schopenhauer).

La música es un ejercicio metafísico

oculto para aquel espíritu que no sabe que está filosofando (Schopenhauer).

Sin la música la vida sería

un error (Nietzsche).

La

filosofía de todos los tiempos ha buscado, y sigue buscando, la verdad, el bien

y la belleza. Tres grandes búsquedas. Todas ellas son compatibles entre sí y se

pueden perseguir sus objetos al unísono; pero, a veces, alguna de dichas

búsquedas puede iluminar a las otras. Porque son parcelas de la búsqueda del

sentido humano, de la plenitud de ser. Así fue durante mucho tiempo. Hasta que

irrumpió la manera moderna de entender la relación entre el hombre y su mundo.

La tecnociencia puso en peligro el valor

de dos de estas búsquedas: el bien y la belleza. Porque el sentido fue casi por

completo acaparado por la búsqueda de una verdad controlable y experimentable

sin sujeto, que vive, siente y sufre. Sólo sujeta a medidas y a cantidades.

Objetivable. ¿Qué sentido le cabría a la libertad o al arte, si no pueden

convertirse, sin deformarse —sin dejar de ser lo que son—, en objetos

cuantificables? ¿Qué valor podrían tener, entonces, valores como la paz o la

justicia, la felicidad, la dignidad o la esperanza?

La

filosofía de todos los tiempos ha buscado, y sigue buscando, la verdad, el bien

y la belleza. Tres grandes búsquedas. Todas ellas son compatibles entre sí y se

pueden perseguir sus objetos al unísono; pero, a veces, alguna de dichas

búsquedas puede iluminar a las otras. Porque son parcelas de la búsqueda del

sentido humano, de la plenitud de ser. Así fue durante mucho tiempo. Hasta que

irrumpió la manera moderna de entender la relación entre el hombre y su mundo.

La tecnociencia puso en peligro el valor

de dos de estas búsquedas: el bien y la belleza. Porque el sentido fue casi por

completo acaparado por la búsqueda de una verdad controlable y experimentable

sin sujeto, que vive, siente y sufre. Sólo sujeta a medidas y a cantidades.

Objetivable. ¿Qué sentido le cabría a la libertad o al arte, si no pueden

convertirse, sin deformarse —sin dejar de ser lo que son—, en objetos

cuantificables? ¿Qué valor podrían tener, entonces, valores como la paz o la

justicia, la felicidad, la dignidad o la esperanza?

En una época en la que el conocimiento científico ya imperaba,

y en la que la filosofía podía sucumbir a la tentación de reducir todo saber y

toda acción a lo cognoscible, para poder entrar así en el “camino seguro de la

ciencia”, el ilustrado Inmanuel Kant le plantea a la filosofía el reto de su

existencia o su disolución científica. ¿Cómo conciliar la libertad humana con

la ciencia mecanicista reinante en su época? ¿Qué queda de lo humano, si sólo

es cuestión de tiempo que no se distingan mucho la naturaleza humana y la no

humana, lo que tiene vida y la materia inorgánica, pues todo estaría regido por

leyes universales y necesarias, que se cumplen siempre y para siempre? ¿Cómo

puedo entenderme a mí mismo si lo que pienso y lo que hago no puedo decir que

me tenga a mí como sujeto, si no soy yo el que vive o actúa? ¿Qué sentido

tendría elegir o decidir, si sería mi sino elegir esto o aquello? Sobra la

ética, sobra la política, sobra el arte, sobra el amor… Si dios no existe, no

todo estaría permitido, pero, si cae la moral, ¿qué nos cabe esperar? ¿Cómo podríamos

pensar y juzgar lo que nos está pasando hoy en día?

No, todo no ha sido hecho para convertirse en fenómeno

objetivable. No todo se puede conocer como se conoce la velocidad de un móvil

en función del tiempo y el espacio recorrido, lo mismo que conocemos la

composición molecular del agua o lo que necesita una planta para poder

sobrevivir. No se puede conocer, pero se puede pensar y tratar de dar sentido a

lo que somos, a lo que hacemos y a lo que queremos ser. Y sin esto, el ser

humano no puede vivir. Podrá sobrevivir como un organismo, pero no podrá vivir,

pues no sólo de pan vive el hombre. A este nivel de realidad, más allá del ser

fenoménico, lo llamó Kant noúmeno o “cosa en sí”, inteligible pero no

demostrable empíricamente; lo que debe ser o lo que proyectamos ser, que nunca

puede ser reducido ni agotado, como se agota un recurso. Las ciencias y sus

expertos nos pueden informar de los hechos —datos a tener en cuenta—, pero la

cuestión de qué vida o que mundo queremos vivir siempre sigue pendiente de un

sujeto que —junto a otros— así lo decida, lo instaure, forjándolo desde la

experiencia de lo dado, o simplemente, porque nos guste. ¿Acaso no podemos

recrearnos simplemente en la contemplación estética de lo que nos está pasando

alrededor de nuestra vida? Tampoco sin esto vivimos. Sobrevivir, quizás, pero

sería una vida incompleta, pues le faltaría la vida del espíritu. No sabemos si

somos también espíritu, mas no podemos vivir sin la conciencia de que vivimos.

No queda mucho de lo más propiamente humano sin la autoconciencia. Y a ella contribuye,

y no poco, la experiencia estética, que nos proporcionan las variedades de lo

bello y que las artes nos ayudan a recrear. Cada una con sus materiales de este

mundo: el color, la palabra, la textura, la forma, el tiempo y el espacio, el

ritmo, el sonido y el silencio. Cada una abriéndonos mundos nuevos, otras

posibilidades de vivir, desde lo más cotidiano a lo más sublime o divino.

La filosofía también nos lo ofrece, aunque de otro modo. No

es fácil expresarlo mejor que María Zambrano; lo dice en su Filosofía y

poesía: “El filósofo quiere lo uno, porque lo quiere todo, hemos dicho. Y

el poeta no quiere propiamente todo, porque teme que en ese todo no esté en

efecto cada una de las cosas y sus matices; el poeta quiere una, cada una de

las cosas sin restricción, sin abstracción ni renuncia alguna. La cosa del

poeta no es jamás la cosa conceptual del pensamiento, sino la cosa complejísima

y real, la cosa fantasmagórica y soñada, la inventada, la que hubo y la que no

habrá jamás. Quiere la realidad, pero la realidad poética no es sólo la que

hay, la que es; sino la que no es; abarca el ser y el no ser en admirable

justicia caritativa, pues todo, todo tiene derecho a ser hasta lo que no ha

podido ser jamás. El poeta saca de la humillación del no ser a lo que en él

gime, saca de la nada a la nada misma y le da nombre y rostro. El poeta no se

afana para que de las cosas que hay, unas sean, y otras no lleguen a ese

privilegio, sino que trabaja para que todo lo que hay y lo que no hay, llegue a

ser. El poeta no teme a la nada”. Y lo que dice la filósofa veleña de la poesía

valdría para cualquiera de las artes. El artista no teme a la nada, porque la

nada en que está situado —tan cómodo que nada le falta— es la nada de los

hechos, la nada científica, que es el todo de los sueños y de la realidad

imaginada; real con la sola condición de que seamos —los que participamos de la

vida— capaces de apreciarlo. Lo que no es todavía nos está preparando para que

podamos ser, si nosotros queremos y nos merece la pena. Así que nuestro arte

“saca a la nada de la nada misma y le da nombre y rostro”. A través de una obra

de arte singular, material y circunstancial. Le sobran las palabras y faltan

las palabras.

Está la mirada metafísica del filósofo y está la mirada del

artista. Dos miradas; no nos perdamos ninguna. Y la del artista es más libre

todavía. La lógica, el ser, el deber ser, lo mejor y lo correcto, lo justo y lo

injusto, lo que es y lo que no es, son fronteras frágiles para la creación y la

contemplación artísticas. Porque hay niveles de comprensión ulteriores, en

donde la filosofía quizás se queda un poco corta a veces. Además el arte sabe

jugar, un lujo que el filósofo no puede continuamente celebrar. Al arte le está

permitido sorprenderse continuamente, bendecir lo que hay y redimir con

constancia el azar necesario (ananké) que es la existencia. Maravillarse

y maravillarse, sin afán teórico ni práctico. Tampoco tiene que correr el

riesgo de creerse sus propias construcciones. El artista, frente al metafísico,

sabe lo que está haciendo, que sus creaciones son creaciones y nunca lo olvida.

Denuncia Friedrich Nietzsche que el metafísico sucumbe en ocasiones a la

tentación, demasiado humana, de querer finalizar la búsqueda y descansar antes

de tiempo.

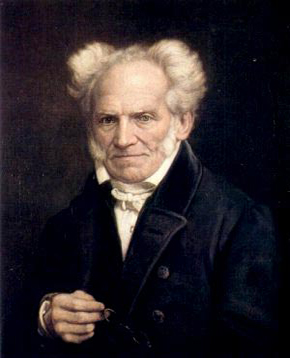

Según Arthur Schopenhauer, su maestro en la voluntad de

vivir, el arte llega más lejos. La contemplación estética emerge “cuando el

hombre, elevándose sobre la manera ordinaria de considerar las cosas por la

fuerza del entendimiento, no se limita ya a buscar las relaciones entre

aquellas cuyo último resultado es siempre un nexo con su voluntad y está

sometido a la configuración peculiar del principio de razón; es decir, cuando

no investiga dónde, cuándo, el porqué y el para qué existen, sino

únicamente lo que las cosas son”. El arte es capaz de parar la “rueda del

tiempo”, todo lo demás desaparece, la multiplicidad espacio-temporal, y sólo

queda lo esencial, lo que importa en el mundo. La obra de arte es un medio para

facilitar esta comprensión inmediata. Y al alcance de todos, los que se hayan

cultivado un poco a sí mismos. Añade Schopenhauer en el libro tercero de El

mundo como voluntad y representación que “todo querer nace de una

necesidad, por consiguiente, de una carencia y, por lo tanto, de un

sufrimiento” y “ningún objeto de la voluntad puede dar lugar a una satisfacción

duradera, sino que se parece a la limosna que se arroja al mendigo y que sólo

sirve para prolongar sus tormentos”; “de este modo el sujeto de la voluntad

está atado a la rueda de Ixión, está condenado a llenar el tonel de las

Danaides, al suplicio de Tántalo”. Pero a veces nos es dada —y el arte nos acompaña—

la conciencia contemplativa “de un modo desinteresado, sin subjetividad, de una

manera puramente objetiva, entregándose a ellas plenamente, en cuantas son

puras representaciones y no meros motivos; entonces la tranquilidad, buscada

antes por el camino del querer y siempre huidiza, aparece por primera vez y nos

colma de dicha. Surge entonces aquel estado libre de dolores que Epicuro

encarecía como el supremo bien, como el estado de los dioses, pues en aquel

instante nos vemos libres del ruin acoso de la voluntad, celebramos el sábado

de la voluntad y la rueda de Ixión cesa de dar vueltas”. Fue suficiente que

Orfeo entonara su música para que todos los tormentos de los condenados del

Hades cesaran y se calmaran por primera y única vez.

Pues la música existe aparte de todas las demás artes y

consigue llegar aún más lejos, más cerca de nosotros y el mundo, en realidad. No

puede evitar Schopenhauer la emoción al referirse a la música. Le faltan las

palabras. Y con más motivo a nosotros. Pues la música parece estar dirigida a

la esencia interior, más íntima, del mundo y de nosotros mismos. La buena

filosofía expresa la esencia del mundo en conceptos muy generales, pero si

fuera posible “reducir a conceptos la esencia de la música, es decir, lo que

ésta expresa, esto sería una suficiente explicación del mundo en conceptos, o

cosa equivalente, es decir una verdadera filosofía”. La conciencia del límite

no tiene límites, la conciencia del tiempo no es temporal, la conciencia de los

objetos no puede ser objetivada, pero, si pudiéramos expresar en conceptos lo

que nos dice la música, accederíamos a la voluntad misma que anima el

mundo en cuando tal mundo. Y como no es posible en conceptos, nos bastan por

ahora las hondas emociones a las que el lenguaje universal de la música nos

conduce. “Veo yo —sincero Schopenhauer— en los tonos más bajos de la armonía,

en el bajo fundamental, los grados inferiores de objetivación de la voluntad; a

saber: la naturaleza inorgánica, la masa de los planetas (…). Las voces que

están más cerca del bajo son los grados inferiores, los cuerpos aún inorgánicos,

pero que ya se manifiestan de muchas maneras; las más altas me recuerdan las

plantas y el mundo animal (…). Por último, en la melodía, en la voz cantante,

la que dirige el conjunto, la que marcha libremente entregada a la inspiración

de la fantasía, conservando siempre desde el principio al fin el hilo de un

pensamiento único y significativo, yo veo el grado de objetivación de la

voluntad, la vida reflexiva y los anhelos del hombre”.

La música no nos emancipa sólo de los quehaceres cotidianos

y nos libera de los dolores que a veces

conlleva la vida, nos emancipa para que vivamos mejor en adelante. Dosis transitorias

que producen un efecto duradero. Situándonos fuera del tiempo, en ese instante

en que vemos el mundo como objeto, siendo nosotros sujeto, sin las sujeciones

diarias, el arte musical nos acompaña a las puertas de una percepción más pura,

más universal, más profunda, que nos permite entender quiénes somos

contemplando el mundo en la totalidad de la que forma parte la existencia

humana. Así que necesitamos la mirada musical para apreciar mejor el mundo.

¿Cómo puedes vivir sin la música? Aunque sea de vez en cuando, y si es posible,

de cuando en vez.

(Publicado en la revista de la Biblioteca del IES Juan de la Cierva, número 8, Musicae, junio 2013, pp. 1-4)

(Publicado en la revista de la Biblioteca del IES Juan de la Cierva, número 8, Musicae, junio 2013, pp. 1-4)

Muy hermoso artículo. Pero, ¿te imaginas lo que pensaría Arthur del modo en que escuchamos hoy la música? Siempre como “fondo” de algo. Pocas veces se detiene uno a apreciar verdaderamente esa especie de “escala evolutiva” que, según él, conduce del arbóreo bajo a la voz reflexiva. En el coche, en el trabajo, incluso cuando uno lee o estudia: ahí está ese hilo musical que, lejos de contribuir a que rasguemos el velo de Maya, nos envuelve aún más en él, casi nos asfixia. Supongo que de experimentar todo esto, Arthur dejaría a un lado la flauta y, esta vez, se suicidaría de verdad.

ResponderEliminarEstoy contigo. Yo no lo hubiera expresado mejor. Tener música de fondo está bien para concentrarnos en la actividad que sea, pero es un medio, no fin en sí misma. No, no es lo mismo tener música de fondo que penetrar en el fondo del mundo desde el otero de la profundidad musical. Espero que no se suicidara y viera que hay música de todo tipo y todo tipo de sujeto.

ResponderEliminar